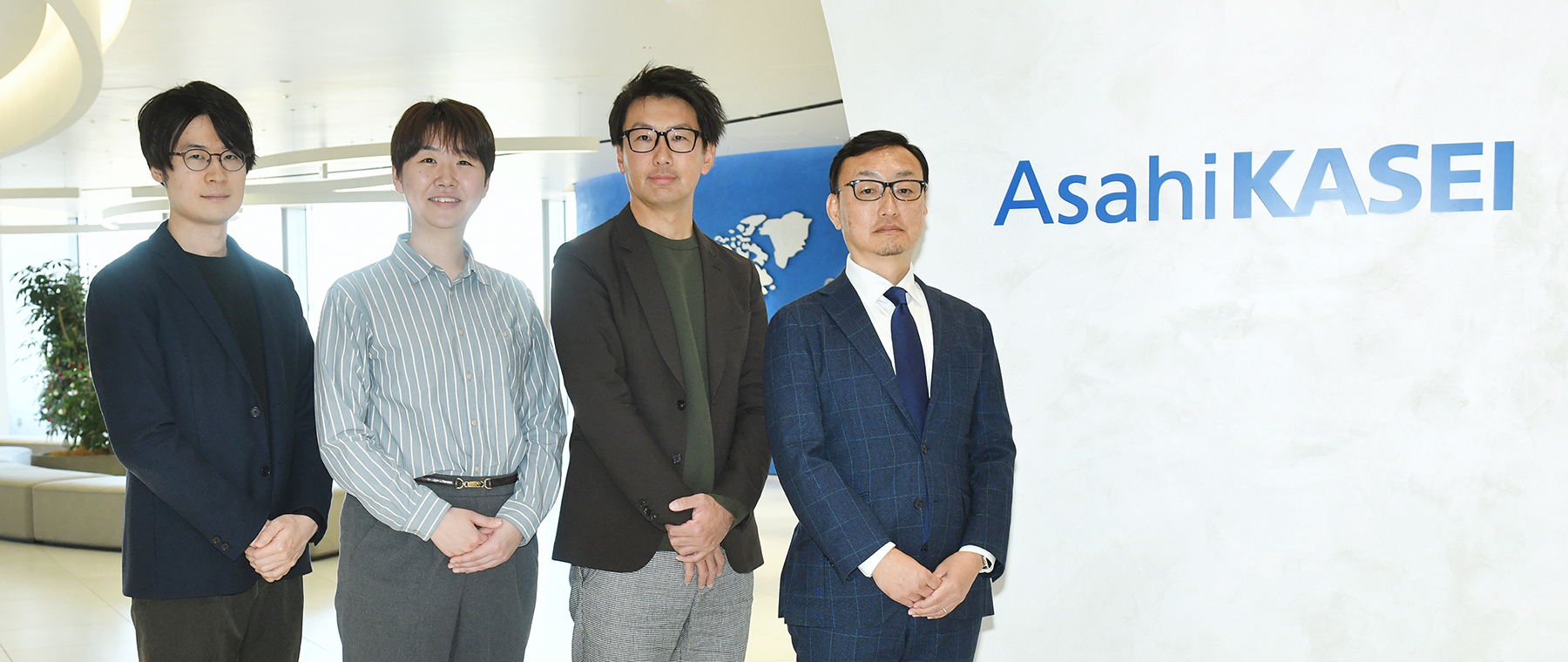

旭化成グループのヘルスケア領域を担う企業として、主に医療用医薬品の製造販売を手掛ける旭化成ファーマ。「グローバル・スペシャリティ・ファーマ」としての世界展開を掲げるとともに、その基盤として国内での収益を安定的に成長させるため、各製品のさらなる発展を目指すべく、様々な取り組みをおこなっています。

治療薬について患者の理解を促し、適切な服薬へとつなげる「アドヒアランスプログラム」の提供もその1つです。患者が本当に必要なものを考えるなかで挙がったのが、LINEミニアプリの活用でした。開発にあたって、デザインから実装までを担ったのがクラスメソッドです。「メインユーザである高齢者を意識したUI/UXをどう実現するか」という最大の課題をどうクリアしたのか、今回の取り組みについて、旭化成ファーマの有吉さんに加え、デジタル面での支援をおこなった旭化成の山田さん、林さん、平松さんに詳しく伺いました。

高齢者も紙よりスマホ。服薬支援をデジタルでどう実現するか

「継続的な服薬が必要といっても、自覚症状がない疾患ではなかなか効果を実感できません。なかには服薬を中断してしまう患者さんもいらっしゃいます。長期的に服薬することで、治療効果の向上が期待できます。できる限り服薬を続けてもらうために、アドヒアランスプログラムを提供してきました」と有吉さんは話します。

「旭化成では現状を『デジタルノーマル期』と位置づけています。我々の役割は、全従業員がデジタルに触れられるよう組織として支えることです。自分たちの技術でなにを提供できるかではなく、患者さんを起点に求められているものを考える『顧客中心設計』の取り組みを機に、旭化成ファーマとともに活動することになりました」(山田さん)

個人情報の登録も不要、いつも使っているLINEでそのまま使えることが魅力

様々な方法を検討するなかで挙がったのが、LINEミニアプリという選択肢でした。

「プログラム利用者への調査で見えてきたのが、個人情報を提供することへの抵抗感でした。紙媒体では郵送のために住所などの個人情報の提供が必須です。LINEミニアプリならば、個人情報の登録なしに、いつも使っているLINEのなかで利用でき、ハードルを大きく下げられます。スマートフォンを利用する高齢者は年々増えていますし、スマホ対応のニーズはこれからも増えていくと、LINEミニアプリを提案しました」(林さん)

また、治療が進んでいることを実感できない、と悩む患者が多いこともわかりました。

「この点も、紙媒体とは違い、LINEミニアプリならばインタラクティブなアプローチが可能になります。患者さんに提供する価値向上にもつながると考えました」(平松さん)

最初の段階から、高齢者向けUI/UXのイメージを提案。スピード感のある対応も決め手に

必要な機能のとりまとめは社内でおこなった上で、実際の開発はパートナーに依頼すると決めていました。

「私たちはLINEミニアプリを開発した経験がなく、知見を持つパートナーに頼みたいと考えていました。選定にあたっては、高齢者向けのUI/UXを理解して設計できること、アクセス分析の支援が可能なことなどを要件として挙げていました」(有吉さん)

複数の企業にコンタクトしましたが、なかには『LINEミニアプリは実績がなく、提案できない』『UIは提示したワイヤーをそのまま実装する』というケースもありました。そんななか有力候補となったのが、クラスメソッドでした。クラスメソッドには、以前、同じアドヒアランスプログラムで服薬リマインドの電話をかける仕組みの開発を依頼。その際にも、要件や意図をしっかり汲み取ってくれると、高く評価していました。今回も提示したワイヤーをベースとしつつもUI/UXまで含んだ提案があり、早い段階から最終形のイメージがクリアになったと言います。

「資料もわかりやすく、なにより問い合わせに対するリアクションが早かったです。開発もアジャイル的に進めるという話で、手戻りのコストを抑えられそうだ、と感じたことも決め手になりました」(有吉さん)

細部までこだわったUI・デザインでよりわかりやすく。様々な分析が可能になるデータ設計の支援も

開発の鍵を握るUI/UXについては、根本的な部分から細部に至るまで、クラスメソッドからの提案・アドバイスを受けて調整。高齢者ならば一問一答形式がよい、などの設計思想からアドバイスがあり、高齢者を意識したUIを実現していきました。

「ビジュアルデザインの部分も、親しみのあるLINEアイコンを作ってもらったほか、色も既存の患者さん向け社外公開Webサイトをベースにメインカラー・サブカラーを決めてデザインしてもらったことで、ガラリと印象が変わりました」(林さん)

また、アプリを継続的に使ってもらうという目標の達成状況をはかるデータの取得など、データ分析の領域もクラスメソッドが支援しています。

「『こういう使い方をするのではないか』と、こちらで立てた仮説を検証するためのデータなど、取得したいデータの要件は最初に伝えていました。それに対して、どこでデータを取るかという実装面での提案だけではなく、仮説が外れるケースも想定して、様々な切り口で分析できるデータ設計の提案もありました。要件として出しきれていなかった部分まで含まれており、大変助かりました」(平松さん)

定期的な進捗報告は安心感につながる。プロフェッショナルをそろえた体制も高く評価

開発は、週2回のミーティングでスケジュールや進捗を報告。進捗状況はバーンアップ・チャートで視覚化して提示され、「今、どこまで進んで、遅れているのか」がわかりやすく、安心感があったと言います。

「完成した部分のデモを随時見せてもらったことで、『こう考えていたけれど、やっぱり違った』『思っていたことが伝わっていなかった』など、認識の齟齬もすぐに解消でき、スムーズに進みました。途中で要件変更もありましたが、リクエストはいつもポジティブに受け取って、どうすれば実現できるかの提案がありました。私たちと同じくらいの熱量をもって課題の解消に取り組んでくれたと思います」(山田さん)

「完成した部分のデモを随時見せてもらったことで、『こう考えていたけれど、やっぱり違った』『思っていたことが伝わっていなかった』など、認識の齟齬もすぐに解消でき、スムーズに進みました。途中で要件変更もありましたが、リクエストはいつもポジティブに受け取って、どうすれば実現できるかの提案がありました。私たちと同じくらいの熱量をもって課題の解消に取り組んでくれたと思います」(山田さん)プロジェクトマネージャーのほか、エンジニア、デザイナー、データ活用のプロフェッショナルで構成したチーム体制も評価いただいています。

「そもそもデザイナーが体制にいないという会社もありましたし、データ分析はエンジニアが兼務するケースも少なくありません。デザインも、データ分析も、スペシャリストが担当していたのは誠実だと感じました」(林さん)

目標を上回るペースで友だち登録が増え、患者・医療従事者からも好評

2024年4月に開発をスタートし、9月には予定どおりLINEミニアプリをリリース。「大抵、リリース間際に忙しくなるのですが、そういったこともなく、しかも当初考えていた以上のものが完成しました」と有吉さんは語ります。

リリースしたLINEミニアプリは、患者さんから便利でわかりやすいというコメントもあり、医療機関からも好評です。独自のアプリをインストールして使うのではなく、LINEのなかで使える手軽さもあり、3ヵ月で登録数500~600名と目標を上回る成果を出しています。

「医療従事者の方から『非常によくできていて素晴らしい、作った会社はどこか』と聞かれて、クラスメソッドさんの名前を伝えたこともありました」(有吉さん)

また、様々な観点でのデータを取得したことで、詳細な分析ができていると話します。「どこで離脱しているか、なども細かく分析できています。思ってもいなかったところでつまずいていることもわかってきており、すでに改善に着手しているものもあります」(平松さん)

現場からの要望や、利用者へのアンケート・インタビューも踏まえて、画面変更などをおこなっており、プログラム価値向上の活動が想定していた以上に進んでいるということです。

LINEミニアプリで疾患・治療薬の理解を深め、健康により近づくための支援を

また、LINEミニアプリの開発とは別に、デザインやUIのレクチャーも開催。「プロフェッショナルな方々が商売道具ともいえる技術力・知識をわかりやすく解説していただき、大変有意義な時間でした」(山田さん)と言い、早速、日々の業務に活かしているそうです。

「プロダクトの価値は放っておくと下がっていくため、維持・向上するには継続的な改善が欠かせません。今は運用のメンバーと一緒に改善に向けて活動しています。今後、大きなプロジェクトがあれば、クラスメソッドさんにもご協力いただきたいです」(山田さん)

有吉さんは、目指す理想として「LINEミニアプリを使った患者さんが、疾患や治療薬への理解を深め、服薬の継続率が向上していくこと」と話します。クラスメソッドは、より多くの方が健康に近づくための取り組みを、今後も様々な形で支援できればと思います。