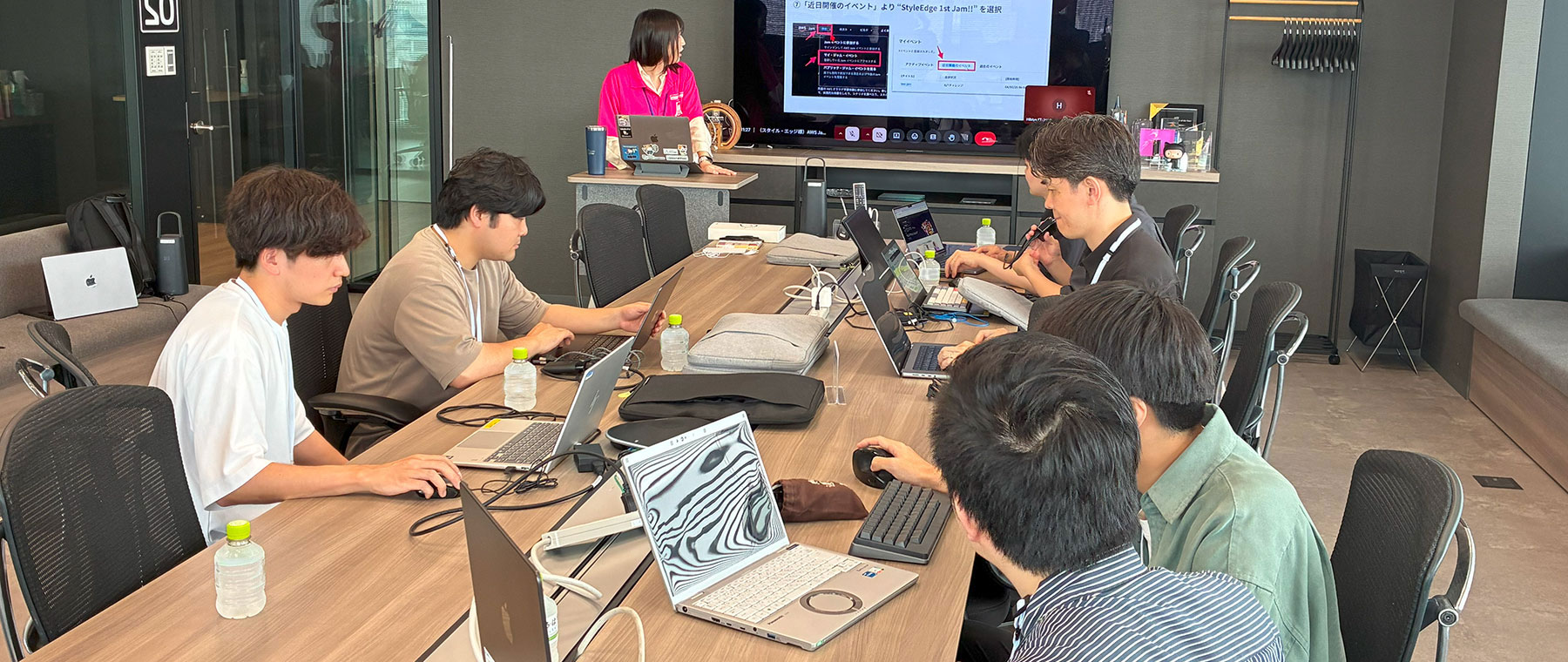

士業・医業などのプロフェッショナルを支えるシステムやコンサルティングを手がけるスタイル・エッジ。このたびエンジニアのスキル向上を目的に、実践的な課題解決を通してAWSを学ぶ学習イベント「AWS Jam」をクラスメソッドのサポートにより企画・開催しました。結果は上々で、今後は独力でのAWS Jamの継続開催を構想中です。

イベントに参加したシステム事業部エンジニアリングチームの和田さん、中島さん、世戸さんに、当日の様子や満足度などについて話を伺いました。

組織の拡大とともにAWSスキルのばらつきが浮上

2008年に設立したスタイル・エッジは士業・医業等のプロフェッショナルを支え、世の中を今より良い方向へ進めるべく、特化型SaaSやコンサルティング支援を展開しています。

なかでも弁護士や司法書士向けサービスに強みを持ち、自社開発の士業向けシステム「LeadU+(リードユープラス)」シリーズを提供、全国規模の事務所から小規模事務所まで幅広い顧客に導入されています。

また、⾃由診療クリニック向け顧客管理・案件管理システム「RaKKaR(ラッカル)」などを通じて、クライアントの成長を支えています。

事業の広がりとともにエンジニア組織も拡大し、現在では東京本社に加え、福岡、福井に拠点を構えています。1つのプロジェクトに全国の拠点からメンバーが集まる形で、距離はあっても一体感のある開発が進んでいます。今回お話を伺ったエンジニアチームの和田さん、中島さん、世戸さんは福岡で働くメンバーです。

創業以来「やれることは何でもやろう」というスタンスで成長してきた同社。和田さんは「弊社は風通しの良い会社なので、業務中でも先輩に聞けばすぐに教えてもらえる環境です。この2年ほどで資格取得の費用補助、外部セミナーへの参加など教育体制も整ってきました」と話します。

ただし新卒や未経験エンジニアが増えたことで、新たな課題も浮かび上がってきました。それが「AWSスキルのばらつき」という壁です。スタイル・エッジは10年近くAWSを基盤として活用してきましたが、業務経験の浅いメンバーとベテランの間には、AWSの知識や理解度に大きな差がありました。

座学の限界を感じ、より実務に近いAWS Jamの学びに注目

和田さんは中途入社5年目、中島さんは新卒入社4年目、世戸さんは新卒入社3年目。それぞれエンジニア未経験からの出発で、業務を通じてAWSの勘所を学んできました。

現在、SRE(サイト信頼性エンジニアリング)の立場にある和田さんは「AWSのようなクラウドサービスは、詳しい人がやれば安全にすぐできることでも、知らない人がやると数日かかることがあります。それが悔しくて資格の勉強を始めました」と語ります。

世戸さんは「私が入社した頃から比べると研修のレベルは上がったと思います。とはいえ、外部研修では実践に近いケースまでは教えてもらえません。実務では研修で学んだことだけでは対応できない場面も当然発生するため、研修のみでのスキルアップには限界があると感じました」と振り返ります。中島さんも「関わるプロダクトによって触れる技術が偏り、メンバー間での経験値の差が広がっていました」と課題を感じていました。

こうした背景の中、エンジニアの育成を加速する仕組みとして注目したのが「AWS Jam」です。AWS Jamは実際の運用を想定した課題をチームで解決していく演習型イベント。1年半ほど前から関係が深まったクラスメソッドの支援を受け、スタイル・エッジの業務内容に則した解決課題を設定しながらAWS Jamを開催することにしました。

実践の場で現在地を把握、育成の土台づくりに手応え

今回のAWS Jamは、AWSの公式資格「AWS認定ソリューションアーキテクト–アソシエイト」を取得したメンバーを対象に、ご褒美的な位置付けで開催されました。和田さんは「資格を取って終わりではなく、実践でどう役立つかを確かめたかったので、AWS Jamはまさに腕試しの機会でした」と語ります。

イベント当日は午後いっぱいを使い、東京のクラスメソッド日比谷オフィスでAWS Jamを実施。スタイル・エッジのシニアエンジニアや和田さんらと事前に20問ほどの課題候補を選び、最終的に9問に絞って出題しました。難易度はイージー、ミドル、ハードと幅広く、トラブル対応に近い問題も含まれます。

当日の体験について、3人は次のように感想を述べました。

「私はSREという職種で、プロダクトを横断してAWSのトラブル対応や障害対応などを行うことがあります。

AWS Jamの実践課題は、そうしたトラブルシューティングに非常に近いと感じました。目の前で困っている人がいる火事場に送り込まれるような緊張感があり、普段は限られた人しかできない体験を味わえたと思います。限られた時間で解決を迫られるプレッシャーは相当でしたが、実際の業務でも想定外のトラブルは多いため、その経験値を上げる意味でもAWS Jamは有意義でした。『あの場面でこう対応したから次はこうできる』といった引き出しが増え、気持ちの余裕にもつながると感じました」(和田さん)

「率直にすごく楽しかったです。座学で勉強させられる感じではなくて、まるでクイズ番組に出て問題を解いているような感覚で、能動的に取り組めました。楽しみながら勉強できて、『AWSって面白いな』と思える一日になったと思います。クリアするごとに画面に演出が反映されて、そのスコアがどんどん上がっていく感じなんです。まさに私が好きなゲームに近い感覚でしたね」(中島さん)

「3チームにわかれて競ったのですが、残念ながら私たちのチームが最下位。最初の問題は比較的スムーズに解けたのですが、ミディアムぐらいから時間が足りず、最終的にハードにはたどり着けませんでした。ただ、以前から自分のスキルの現在地を知りたいという課題感があった私としては、その過程で技術的に足りない部分をしっかり認識できたのは収穫でした。スコアをリアルタイムで見られる臨場感や、クラスメソッドが盛り上げてくださったこともあり、全体的にとても楽しく有意義な時間を過ごせました。これまで実践型でエンジニアリングを学ぶ機会はなかったので、今回のような取り組みはとても新鮮で、確かな手応えも感じることができました」(世戸さん)

手厚い支援とホスピタリティに「満点の支援」と評価

AWS Jamの開催にあたっては、クラスメソッドの伴走が大きな力となりました。和田さんは「課題の選定から当日の運営まで、すべて一緒に進めていただきました。自分たちだけでは到底ここまで準備できませんでした」と話します。

中島さんは「本当に至れり尽くせりで、慣れないオフィスで慣れないことをしているのに全く困ることがありませんでした。ホスピタリティを強く感じ、自社でおもてなしをする際にもぜひ参考にしたいと思いました」、世戸さんは「Jamについての事前資料はイベントの流れや期待できる効果が整理されており、十分理解した状態で挑むことができました。当日の運営も水やお菓子など細やかな気配りをいただき、私たちはイベントに心置きなく集中できました。終了後は解けなかった問題への解説もいただけたので、悔しいだけで終わらず学びにつなげられたのは大きかったです」と語り、支援内容を高く評価しています。

そのうえで和田さんは今後の展望を次のように語ります。「満点のご支援をいただいたと思っています。自分たちの現在地を知り、成功体験を得られたのが一番の収穫。今回の成果を生かして、自社でAWS Jamを開催する計画も進んでいます」。開催支援だけでなくその後の自走化までを支援するクラスメソッドの協力体制のもと、世戸さんを中心に今年中には社内での開催ができるように準備を進めています。

またクラスメソッドの手厚い支援に満足した同社は、今後AWSに関する新たな技術支援依頼も検討中です。「自分たちだけで進めるよりも、ベストプラクティスを知る専門家に支援いただいたほうが確実です。方向性の誤りを防ぎ、不明点を相談できる体制を整えたい」と和田さんは話します。

AWS Jamを通じて、スタイル・エッジはエンジニアの技術レベルを可視化し、組織全体の底上げを実現しました。クラスメソッドの支援は単なる運営サポートにとどまらず、学びと楽しさを両立させ、文化醸成へとつなげています。クラスメソッドは今後も信頼できるパートナーとして、スタイル・エッジの成長を力強く支えていきます。