東京23区の西側に位置し、30市町村からなる多摩地域に密着した事業を展開する地域金融機関、多摩信用金庫。同金庫では個人顧客へのアプローチに課題を抱えていたことをきっかけに、非対面チャネルによる新たなアプローチやデータ活用による顧客理解の深化や人材育成に取り組んでいます。

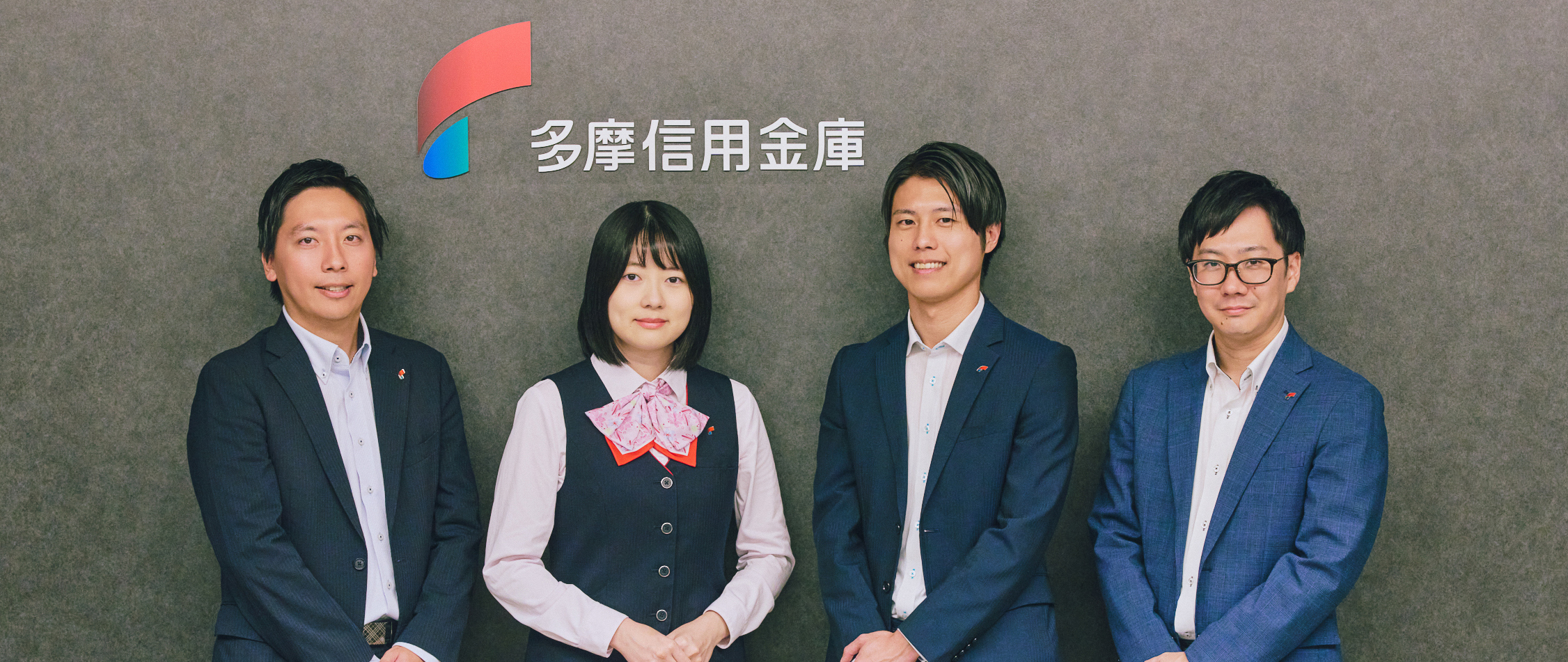

その一環として参加した「データ活用ワークショップ」によって、実践的なデータ利活用スキルやダッシュボード構築のノウハウを習得しました。同金庫が取り組むデータ活用の背景や課題、全4回のワークショップの印象的なエピソード、そこで得られた成果について、ワークショップにご参加いただいた方々にお話を伺いました。

見直され始めた、地域金融機関の営業スタイル。非対面チャネルとデータ活用で顧客接点

人口約430万人を抱える巨大なベッドタウンにおいて、多摩信用金庫では事業者向け支援に注力してきた一方、住宅ローンやマイカーローン、各種保険商品など個人顧客へのアプローチが充分でないという課題を抱えていました。加えて新型コロナウイルスの感染拡大、生活様式の多様化によって従来の対面営業だけでは顧客接点の醸成には限界がありました。この状況を打開するため、2022年に同金庫は横断的なDX推進にむけて、データ活用による顧客理解の深化とデータ人材の育成に取り組む「DX Lab」を設立しました。

「設立を機に、これまで基幹システム内に蓄積していた顧客データの活用を本格的に進めることになりました。以前から営業担当者が収集した顧客の属性情報や商談の記録などの膨大なデータが存在していたのですが、『いつか必要になるかも』という理由で保存されていただけで、実業務に活かされているとは言えない状況でした」(髙木さん)

DX Labがデータ活用を目指す上で、最初にいくつかの課題と対面しました。一つ目は職員のPC単体のスペックでは大量のデータを扱えず、Excelによる簡易的な集計と表・グラフ作成が限界だったことです。営業担当者からの報告もExcelベースで行われており、それぞれ独自の方法で集計・管理していたこともあってデータの標準化や共有は困難なものになっていました。

DX Labがデータ活用を目指す上で、最初にいくつかの課題と対面しました。一つ目は職員のPC単体のスペックでは大量のデータを扱えず、Excelによる簡易的な集計と表・グラフ作成が限界だったことです。営業担当者からの報告もExcelベースで行われており、それぞれ独自の方法で集計・管理していたこともあってデータの標準化や共有は困難なものになっていました。また、データ分析や可視化のスキル・経験を持つ人材がおらず、データ活用の重要性に対する認識が不足していたことが挙げられます。ただこの課題は、日本全国の地域金融機関に共通したものであり、データ活用の成功例は聞こえてこなかったそうです。

「地域金融機関はその地域に根ざした事業を展開しているため、その営業スタイルも地域で1先1先訪問するという『全先訪問』の考え方が根強く残っているのです。そのため、効率的な営業活動のためにデータを活用するという発想が育ちにくく、データ活用人材の採用や研修プログラムも実施されてきませんでした」(臼井さん)

知識の習得と実践的なノウハウを期待し、データ活用ワークショップへの参加を決断

転機となったのは2025年1月、AWS主催の「データ活用ワークショップ」への案内が届いたことでした。DX Lab設立から3年目に入り、データ利活用のスキルを業務に結びつける必要性を強く感じていたタイミングだったことから参加を決定しました。

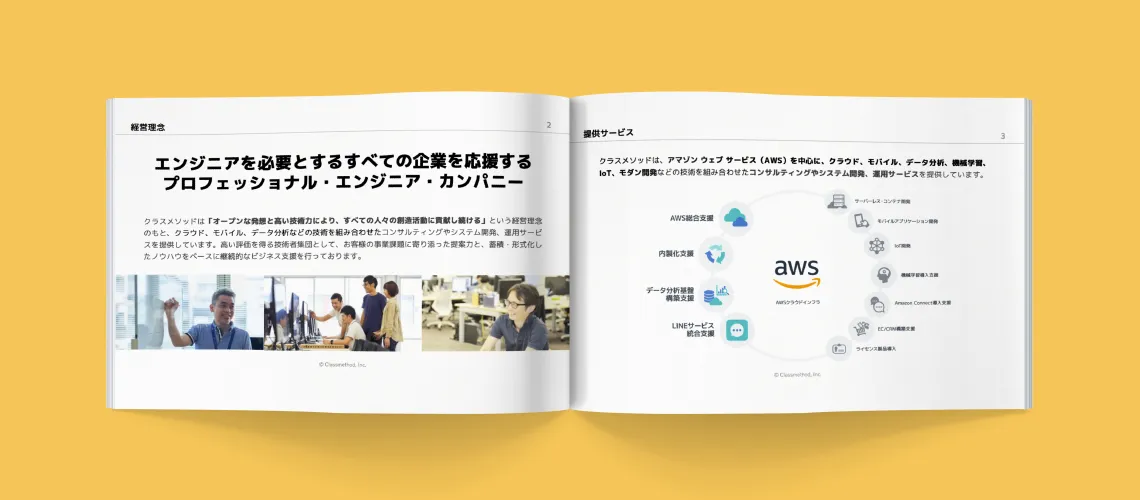

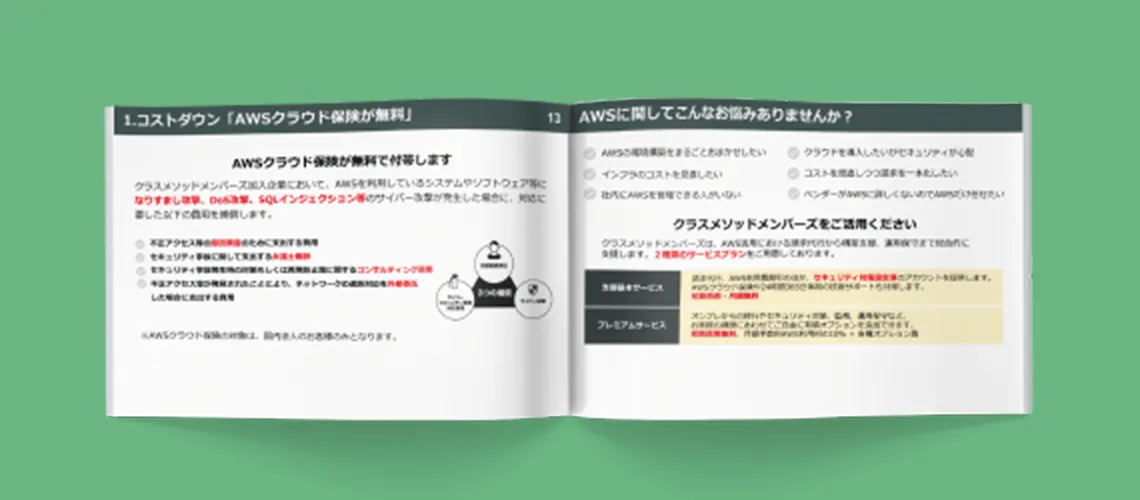

転機となったのは2025年1月、AWS主催の「データ活用ワークショップ」への案内が届いたことでした。DX Lab設立から3年目に入り、データ利活用のスキルを業務に結びつける必要性を強く感じていたタイミングだったことから参加を決定しました。このワークショップでは、AWSのパートナーが講師役・パートナーとして伴走支援を行います。これを務めたクラスメソッドについて、当初は社名こそ知らなかったものの、DX Labではシステム部門と事業部門の橋渡しを担っている関係から、技術ブログ『DevelopersIO』の記事を何度も参考にしたことがあったそうです。

「私たちにはAWSや関連サービスの活用実績がなかったため、クラスメソッドには技術的なアドバイスとサポートを期待しました。特に今回は、実際の業務データをもとにダッシュボードを構築するというワークショップでしたので、想定するユーザーに対してどのようにデータを可視化し、どのようなダッシュボードにすれば効果的に伝わるのかといったポイントをご教示いただきたいと考えました」(髙木さん)

「データ活用ワークショップ」に参加したのは計9名で、多くが非対面チャネルの構築に取り組むプロジェクト「コンタクトベース・ワーキンググループ」のメンバーでした。ITスキルやノウハウを持つ社員に加え、営業店から異動したばかりの若手職員まで、多様なバックグラウンドを持つ人材が参加することになりました。

課題を見逃さない伴走支援。適切な助言から生まれた、現場の経験を生かしたダッシュボード案

全4回にわたって行われるワークショップの初回は、ダッシュボードの基礎概念とAmazon QuickSight(現在は Quick Suite に改称)について学ぶ座学から始まりました。営業店から異動したばかりの原さんにとっては「ダッシュボード」という概念自体が新鮮であり、グラフの使い分けやデータの見せ方といった基本から学ぶことができ、未経験でも理解を深めることができたそうです。座学後にはダッシュボードのアイデア出しとして、付箋を使ったブレインストーミングが行われました。原さんは当初、自分のアイデアが正しいのか、方向性がずれていないかという不安を感じていたと話します。

「クラスメソッドの講師陣は、参加者が困っている様子を見逃さず、適切なタイミングでフォローをいただけました。アイデアの整理方法や、他グループのアイデアとの共通点の見出し方など、具体的なアドバイスのおかげで私の営業経験を活かしたアイデアを形にすることができています」(原さん)

「クラスメソッドの講師陣は、参加者が困っている様子を見逃さず、適切なタイミングでフォローをいただけました。アイデアの整理方法や、他グループのアイデアとの共通点の見出し方など、具体的なアドバイスのおかげで私の営業経験を活かしたアイデアを形にすることができています」(原さん)ワークショップ2回目からは座学で「データ分析の基礎」を学び、より実践的なフェーズに入りました。「誰が、何のために、どのような情報を得たいのか」という問いを、何度も投げかけられたことが印象に残っていると臼井さんは話します。SaaS活用の経験があることからダッシュボード自体のイメージはあったものの、どうしてもデータを可視化すること自体に意識が向いてしまいがちだったそうです。

「『目の前のデータにすぐ飛びつかず、常に目的意識を忘れないように』とのクラスメソッドからのアドバイスのおかげで、非対面チャネルの担当者が日頃の業務で使うデータと、上長への報告に必要なデータは、求められる粒度や見せ方が異なるとの結論に至りました」(臼井さん)

2回目のチームディスカッションの結果、今回のワークショップでは非対面チャネルの担当者が上長に報告するためのダッシュボードを構築することになりました。業務の目的から逆算してデータを活用するという視点は、ワークショップを通じて改めて意識づけられた重要な学びでした。これまで「見える化」が目的になりがちだったデータ活用を「現場の意思決定を支える仕組み」として捉え直すきっかけになっています。

未経験からの成長が評価され、MVPを獲得。データ活用は誰でもできることを示した全4回

3回目からは実際にQuickSight を活用したダッシュボード構築がスタートしました。これまでに作成した発表資料は、図・グラフに対して口頭で情報を補足できましたが、今回の制作物であるダッシュボードは単体でユーザーに情報を伝える必要があり、見せ方の設計に苦戦したそうです。ワークショップ中「どのような見せ方なら情報が伝わるのか」という問いに向き合うことで、データビジュアライゼーションの要点を学んでいきました。

「クラスメソッドからレビューをいただき、ダッシュボードの見栄えを意識しすぎて目的がぼやけていた点を修正することができました。『見る人が何を読み取るか』『データから何を判断するか』をイメージし、求められる重要な情報一つひとつをダッシュボード内に過不足なく整理できたことは大きな収穫です」(髙木さん)

フィードバックを受けての改善を経て迎えたワークショップ最終回。制作したダッシュボードの発表では、初めて触れるユーザーを意識してプロジェクトの背景や課題意識から説明を始めました。ダッシュボードの各グラフには、キーメッセージが添えられ、グラフだけですべての情報を伝えるのではなく、データに慣れていないユーザーでも視覚的に理解しやすい構成を重視した結果、ワークショップに参加した他の金融機関からも高い評価を得ています。

ワークショップの最後には、参加者の中から原さんがMVPに選出されました。データ活用は特別なスキルや経験がなくても、意欲と適切な支援があれば誰でも実践できることを改めて示す、象徴的な結果となりました。

目的意識とユーザー視点の重要性を再認識。構築したダッシュボードは、システム開発の参考に

データ活用ワークショップへの参加で得られた成果について、システム統括部の秋田さんはQuickSight の使い方だけでなく、ダッシュボード構築には目的意識を持つこと、そして実際のユーザーを意識することの重要性を認識できたことだと話します。もともと同金庫では数年前にBIツールを導入したものの、データの取り込み方やダッシュボード構築のノウハウがごく一部の職員にとどまっており、実際の活用が進まなかったという苦い経験がありました。その他にも何度かダッシュボード構築の提案は社内から出てはいたものの、要望に対する開発リソースの問題から実現できなかったそうです。

「これからは導入している既存ツールを活かしながら、誰のためのダッシュボードなのかを明確にして、意味のある仕組みを作っていきたいです。せっかく構築しても使われなければもったいないですし、業務で本当に価値を生む“資産”にしていくためには、ユーザーに必要性を感じてもらうことが大切だと学びました」(秋田さん)

「これからは導入している既存ツールを活かしながら、誰のためのダッシュボードなのかを明確にして、意味のある仕組みを作っていきたいです。せっかく構築しても使われなければもったいないですし、業務で本当に価値を生む“資産”にしていくためには、ユーザーに必要性を感じてもらうことが大切だと学びました」(秋田さん)さらに今後予定している新システムの開発では、要件定義の段階から「ダッシュボードを付ける」ことを盛り込み、KPIを誰もが確認できる仕組みを組み込む方針を固めたそうです。ワークショップで構築したダッシュボードをモデルとしたことで、要件定義の合意形成もスムーズに進められています。

また、研修で作成したダッシュボードの縮小版はマネジメント層にも共有し、具体的なデータの可視化イメージを共有したそうです。たとえば、ダッシュボード内のグラフから個人顧客の行動を推測したり、仮説を立てたりとデータ活用の可能性を示すことができました。今回のダッシュボードは研修用データをもとに構築されたため、今後は実際のデータを蓄積・更新していく仕組みを整えることで、より高度な仮説検証や、日常業務での意思決定支援に活用できるようになる見込みです。

行動データを基にした顧客理解と非対面チャネルの活用で、地域金融の可能性を創出する

非対面チャネルの構築とデータ活用は、地方金融機関にとって従来の手法ではアプローチしきれなかった潜在的な市場を開拓する鍵となる可能性があります。個人顧客の行動データを分析することで、一人ひとりのニーズに合わせたマーケティング施策による情報提供が可能になり、将来的には電話やビデオ会議など、個人顧客が自由にチャネルを選択できる環境を目指しています。

非対面チャネルの構築とデータ活用は、地方金融機関にとって従来の手法ではアプローチしきれなかった潜在的な市場を開拓する鍵となる可能性があります。個人顧客の行動データを分析することで、一人ひとりのニーズに合わせたマーケティング施策による情報提供が可能になり、将来的には電話やビデオ会議など、個人顧客が自由にチャネルを選択できる環境を目指しています。一方で、全4回のワークショップを通じて担当者自らがダッシュボードを作成し、目に見えなかったデータを可視化する経験を得たことで、今後の施策にデータを生かせる手応を感じられたそうです。将来的には今回の経験を糧に、膨大な時間がかかっているデータ活用領域の業務を自動化・効率化していく予定です。

取材の最後にデータ活用を検討している企業や金融機関、ダッシュボード構築に悩む担当者に向けてのメッセージをいただきました。

「ワークショップでサポートいただいたクラスメソッドは、技術面だけでなく現場の課題に寄り添った実践的なサポートを提供してくださり、参加メンバー全員が自分たちの業務に即した形でデータ活用を具体的にイメージできるようになりました。データ活用の第一歩として、まずはワークショップに参加し、実際に手を動かしながら理解を深めてみてはいかがでしょうか。知識だけでは見えてこない、現場でのデータ活用の可能性を体感できる貴重な機会になるはずです」(髙木さん)