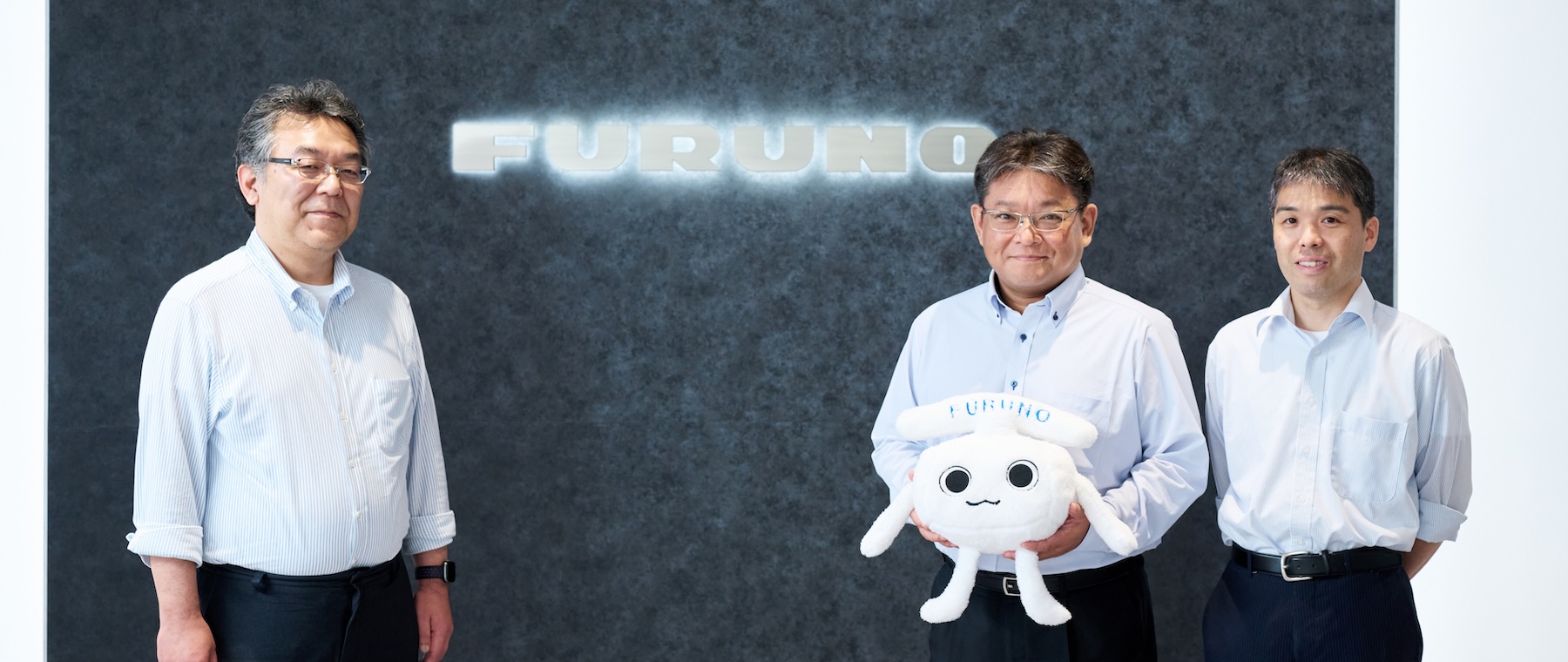

1948年に創立し、世界初の魚群探知機の実用化に成功した古野電気株式会社。独自の超音波技術と電子技術を強みに、海・陸・空の幅広い分野で革新的な製品を提供しています。主力の船舶用電子機器では、船舶用レーダーやGPSナビゲーション、魚群探知機などを開発。さらに陸上向けにはETC車載器やカーナビ用GPS受信機、医療分野では骨密度測定装置なども手がけ、世界150以上の国と地域で事業を展開しています。

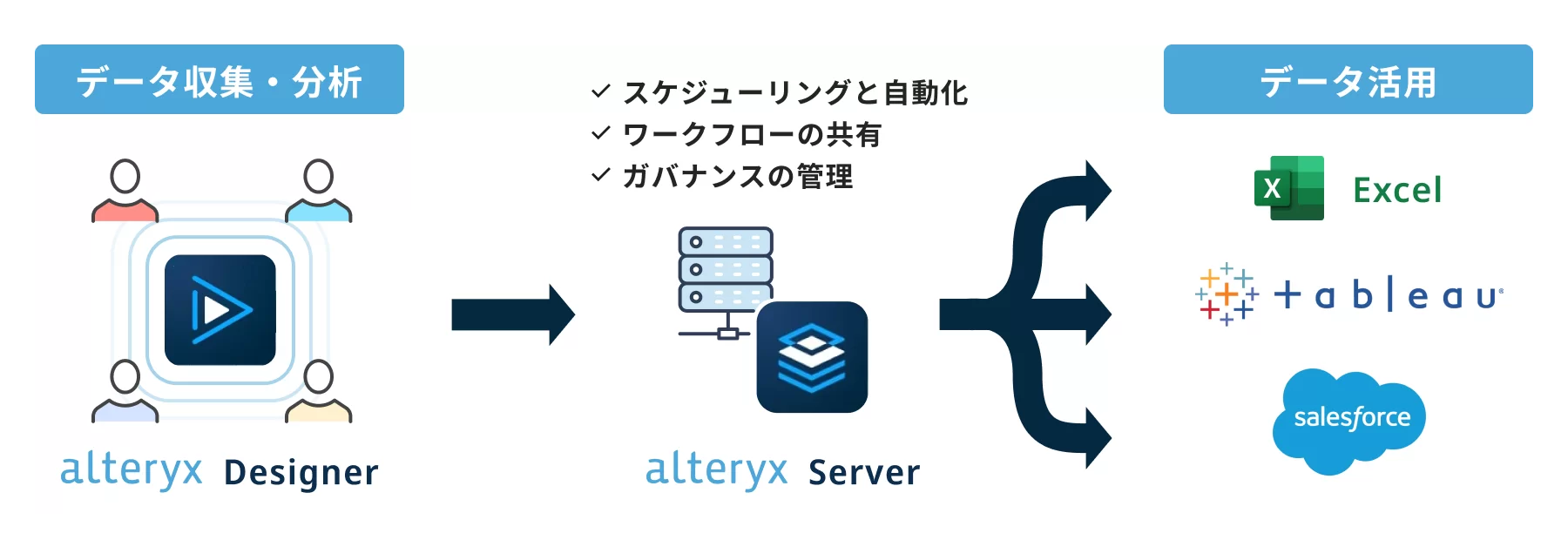

同社では2017年からTableauを活用したBI基盤の構築を開始し、データの可視化に取り組んできました。その後2019年には組織変更を機にIT部を中心とした「データの民主化」を標榜し、データドリブンな経営を推進。同年、Tableau前処理の効率化のためにAlteryx Designerを導入し、翌2020年にはAlteryx ServerやAlteryx Connectも採用して、全社的なデータ活用基盤を拡充してきました。

現在では300以上のワークフローを社内で構築・運用し、データの可視化から分析、業務自動化まで幅広く活用。2024年にはオープンソースのOpenMetadataを活用した独自のカタログ基盤も構築するなど、さらなる発展を続けています。

データ活用の高度化と「データの民主化」に向けた取り組みについて、IT部 データマネジメント課課長の三上朗さん、IT部 基盤アーキテクト課兼デジタルソリューション課課長の田村進司さん、IT部 デジタルソリューション課の前田雄一郎さん、IT部 基盤アーキテクト課主任の松尾智之さんに詳しくお話をうかがいました。

世界的な船舶電子機器メーカーが取り組むデータ民主化への挑戦

1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野で数々の世界初・日本初の商品を提供してきた古野電気。「浜営業」と呼ばれる漁師との直接対話を大切にしながらも、データを活用した意思決定の仕組みづくりにも挑戦してきました。

かつての経験と現場の感覚を重視する文化の中で、データに基づく意思決定への転換は容易ではありませんでした。現場の判断が上司や上長に委ねられることも多く、変化する状況に迅速に対応するには、より客観的で一貫性のある判断の仕組みが必要だったのです。

かつての経験と現場の感覚を重視する文化の中で、データに基づく意思決定への転換は容易ではありませんでした。現場の判断が上司や上長に委ねられることも多く、変化する状況に迅速に対応するには、より客観的で一貫性のある判断の仕組みが必要だったのです。この課題を解決するため、2013年のSAP ERP導入を皮切りにデータ活用の取り組みが始まりました。ERP導入後もデータ活用のための環境整備は試行錯誤の連続だったそうです。

「ERPのデータを活用するデータベースはあったものの、そこに相乗りする形でデータを集めていました。集め方も、処理に必要なデータベースリソースを個別に調整しながら、直接SQLクエリを発行したり、テキストファイルから取り込んだりと、それぞれができる範囲のことでやっていたのが当時の状況です」(三上さん)

このような環境の中でも、データ活用の可能性を追求。2015年には、データ可視化ツールとしてTableauを採用し、データの見える化を進めました。翌2016年には関西Tableauユーザー会の設立にも参画し、以降、関西のデータ分析コミュニティでも積極的な活動を続けています。

2017年には、クラスメソッドとの取引も始まりました。当初はTableauのライセンス契約が中心でしたが、後にAlteryx製品の導入支援なども含め、技術パートナーとしての関係を深めていきます。

転機となったのは2019年のIT部門組織変更。この組織改編を機に「データの民主化」を全社的に推進する体制が整いました。それまでは事業部内のIT部門として限定的なデータ活用にとどまっていましたが、情報システム部門との統合により、全社横断的なデータ活用の展開が可能になったのです。

データの民主化を進める上で、当時のIT部長は独自のアプローチを採用しました。「燃えやすいところから徐々に火を広げる」という方針のもと、BIツールの利用状況を分析し、データ活用に積極的なメンバーを特定。そこから徐々に全社へ展開していく取り組みを進めました。

こうしてTableauによる可視化が全社に広がる一方で、新たな課題も見えてきました。それはデータ前処理の負担が大きく、効率的な分析の障壁となっていたことです。Tableauでの可視化を進めるには、その前段階でのデータ加工や整形に多くの時間を要していました。そこで検討されたのが、データ前処理ツールの導入でした。

Tableau活用における課題とAlteryx導入の経緯

Tableauでのデータ可視化が全社に広がる中、前処理の複雑さと負担が課題として浮上。Tableauでの可視化は効果的でしたが、その前段階のデータ加工に多くの時間を要していました。特に多様なデータソースを統合して分析するには専門的な知識が必要となり、データ活用の広がりに制約が生じていたのです。

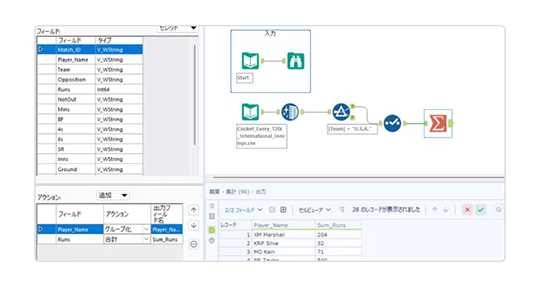

Tableauでのデータ可視化が全社に広がる中、前処理の複雑さと負担が課題として浮上。Tableauでの可視化は効果的でしたが、その前段階のデータ加工に多くの時間を要していました。特に多様なデータソースを統合して分析するには専門的な知識が必要となり、データ活用の広がりに制約が生じていたのです。こうした課題を解決するため、2019年にクラスメソッドが大阪で開催したAlteryx紹介セミナーに参加した古野電気。セミナーでAlteryx Designerの機能を知り、Tableauへのデータ供給を効率化できる可能性を実感しました。その結果、Tableau用データの前処理作業を効率化する目的で、クラスメソッド経由でAlteryx Designerを導入。クラスメソッドはAlteryx正規代理店として製品提案から導入支援まで一貫したサポートを提供しました。

「以前から使い慣れていたMATLABと似た操作感があり、必要な処理を実行するためのライブラリも豊富に揃っていたことが、Alteryx Designerを選んだ決め手でした。データ分析の経験者にとって直感的に使える点が大きな魅力でした」(田村さん)

「以前から使い慣れていたMATLABと似た操作感があり、必要な処理を実行するためのライブラリも豊富に揃っていたことが、Alteryx Designerを選んだ決め手でした。データ分析の経験者にとって直感的に使える点が大きな魅力でした」(田村さん)選定にあたっては、様々なデータ前処理ツールを比較検討。田村さんによれば、ほかの有名なETLツールも候補でしたが、コスト面での課題がありました。最終的にAlteryx Designerの直感的な操作性と豊富な機能ライブラリ、技術者にとって親しみやすいインターフェースが選定の決め手となったのです。

導入当初から古野電気のチームは高いITリテラシーを持ち、ほかのデータ連携ツールの経験も豊富。Alteryx Designerのワークフロー開発もスムーズに進みました。

「これまでデータ連携ツールを使った開発経験があったため、データの流れを設計し処理フローを組み立てる基本的な考え方は既に身に付いていました。そのため、新しいツールでも比較的スムーズに適応することができました」(三上さん)

こうした技術的素地があったため、Alteryx Designerはスムーズに導入され、すぐに実践的な活用が始まりました。導入の成功を受け、翌2020年にはさらなるデータ基盤強化へと歩みを進めることになります。

Alteryx Server&Alteryx Connectの導入で実現したデータ基盤

Alteryx Designerの導入でデータ前処理の効率化に成功した古野電気は、2020年にデータ活用基盤をさらに強化する次のステップへと進みました。データ活用の裾野を広げるには、より強固な基盤が必要だったのです。

「Alteryx Designerでデータ処理の効率化を実現できたことで、次の課題が見えてきました。それは処理の自動化と社内に点在するデータの所在を一元管理するというものです。ワークフローを定期的に自動実行する仕組みと、どのデータがどこにあるのかを把握できる環境が必要になりました」(三上さん)

この課題を解決するために、Alteryx ServerとAlteryx Connectの導入が決定。引き続きクラスメソッドがサポートパートナーとして、製品提供と技術支援を担当しました。

Alteryx Serverは、Designer上で作成したワークフローを自動実行するためのサーバー環境です。これまで手動で行っていたデータ更新作業が自動化され、定期的な処理が確実に実行されるようになりました。その結果、分析者は処理の実行を待つ時間が不要となり、より価値の高い分析業務に集中できるようになったのです。

特に注目すべきは、Alteryx Connectの導入です。これは社内に点在する様々なデータの所在や特性を一元管理するデータカタログツールですが、当時の日本ではほとんど導入事例がありませんでした。古野電気はこの未知の領域に果敢に挑戦し、日本初の導入企業となったのです。

「データカタログという概念自体は理解できていましたが、実際に運用する段階になると予想以上の課題に直面しました。製品の機能や設定方法だけでなく、組織内でどのように活用していくのかというノウハウも必要でした」(田村さん)

「データカタログという概念自体は理解できていましたが、実際に運用する段階になると予想以上の課題に直面しました。製品の機能や設定方法だけでなく、組織内でどのように活用していくのかというノウハウも必要でした」(田村さん)この未開拓の領域に挑むにあたり、クラスメソッドは米国Alteryx社と古野電気をつなぐ架け橋として役割を果たしました。グローバルのパートナーエンジニアを交えたミーティングを設定し、製品コンセプトの理解から具体的な運用方法まで、共に検討を重ねたのです。

データカタログの運用設計では、特に権限管理について入念な議論が交わされました。部門ごとにデータの参照権限を制限するか、全社に公開するか。この選択は「データの民主化」という理念にも関わる重要な決断です。最終的に古野電気は、情報共有の価値を優先し、基本的には全社公開の方針を採用しました。

「データが部門ごとに囲い込まれてしまうと、本来目指すデータの民主化は実現できません。そこで私たちは基本的には全社公開の方針を採用しました。ただし、プライバシーや機密情報の保護も重要なので、データの索引情報(インデックス)は全社に見えるようにしつつ、実際のアクセス時には必要に応じて権限で制限するという方式でバランスを取ることにしたのです」(三上さん)

こうしてAlteryx Designer、Alteryx Server、Alteryx Connectの3製品を組み合わせた包括的なデータ基盤が完成しました。Tableauでの可視化と合わせて、データの収集から加工、分析、活用までの一貫したプロセスを確立。古野電気の社内データ活用は、より広く、より深く、そしてより効率的なデータ基盤へと進化していったのです。

自走力を高めるクラスメソッドの支援と300超のワークフローがもたらした成果

古野電気のデータ活用推進において、クラスメソッドの支援は「最初の壁」を越えるための伴走に徹し、その後は見守りながら必要時にサポートする体制が特徴でした。この支援スタイルが、古野電気の高い自走力と相まって、効果的なデータ活用の拡大につながりました。

クラスメソッドの技術支援について、松尾さんと前田さんはその実用性を高く評価しています。

クラスメソッドの技術支援について、松尾さんと前田さんはその実用性を高く評価しています。「技術的な疑問や問題に直面した際、クラスメソッドのDevelopersIOが非常に頼りになりました。必要なキーワードで検索するだけで適切な解決策が見つかり、ほとんどの場合はそれだけで問題を解決できました。実際の業務では時間が限られているので、このように素早く情報を得られる環境は非常に価値があります」(松尾さん)

「技術サポートの質も年々向上しています。以前と比べて質問への回答スピードが格段に速くなり、より複雑な技術的問題にも的確に対応してもらえるようになりました。これによって開発の停滞時間が大幅に減少し、業務効率が向上しています」(前田さん)

Alteryx製品群の導入から数年を経て、古野電気では現在300を超えるワークフローを自社内で構築・運用するまでになりました。これによって、データ処理の効率は飛躍的に向上。特に部門を越えたデータ活用が進み、業務の連携性も高まっています。

「取り組みは最初、営業部門や工場だけといった個別の部門から始まりましたが、例えば工場で生まれた出荷時のデータがサービスの現場で使えるということがわかると、データによって業務がつながる瞬間が生まれます。そうなると『このデータが使えるなら、他にもこういうデータがあるじゃないか』『これが見えるとうれしい』という声が次々と上がってきて、データ活用の輪が広がっていきました」(三上さん)

もう1つの大きな成果は、データ活用の文化が社内に根付いてきたことです。当初はIT部主導でデータ活用を推進していましたが、現在では現場から自発的にデータ活用の動きが生まれるようになってきました。

「ある日、社内イベントの案内を見て参加してみたところ、事業部が自主的に開催したTableau活用の説明会だったんです。IT部が主導せずとも、現場が自ら必要性を感じてデータ活用を広めようとする姿を見た時は、本当にデータ文化が根付いてきたと実感できました」(三上さん)

データ活用の未来へ 。OpenMetadataへの移行とIoTデータ分析への展望

古野電気のデータ活用基盤は、常に進化を続けています。2024年には、Alteryx ConnectからオープンソースのOpenMetadataへとデータカタログ基盤を移行。より柔軟なデータガバナンス体制の構築に踏み切りました。

現在、古野電気ではAlteryx ServerおよびAlteryx Designerを継続利用中。次なる挑戦として自社機器からのIoTデータ分析も視野に入れています。

さらに社内のデータ活用人材育成のための認定制度も構想中です。データを用いた課題解決能力を総合的に評価する仕組みを通じて、社内のデータ活用をさらに活性化させる計画です。

「クラスメソッドさんとのお付き合いを振り返ると、新しい技術や前例のない取り組みに挑戦する時に、いつも力強いサポートをしていただきました。特にスタートアップ的な取り組みでは、共に試行錯誤しながら道を切り拓いてきたという実感があります。これからも先進的な取り組みを一緒に進めていきたいと考えています」(三上さん)

古野電気のデータ活用は、単なる業務効率化にとどまらず、AIなど次世代技術の活用も見据えた長期的な視点で進められています。クラスメソッドは今後も技術パートナーとして、古野電気のデータ活用の進化をサポートしていきます。