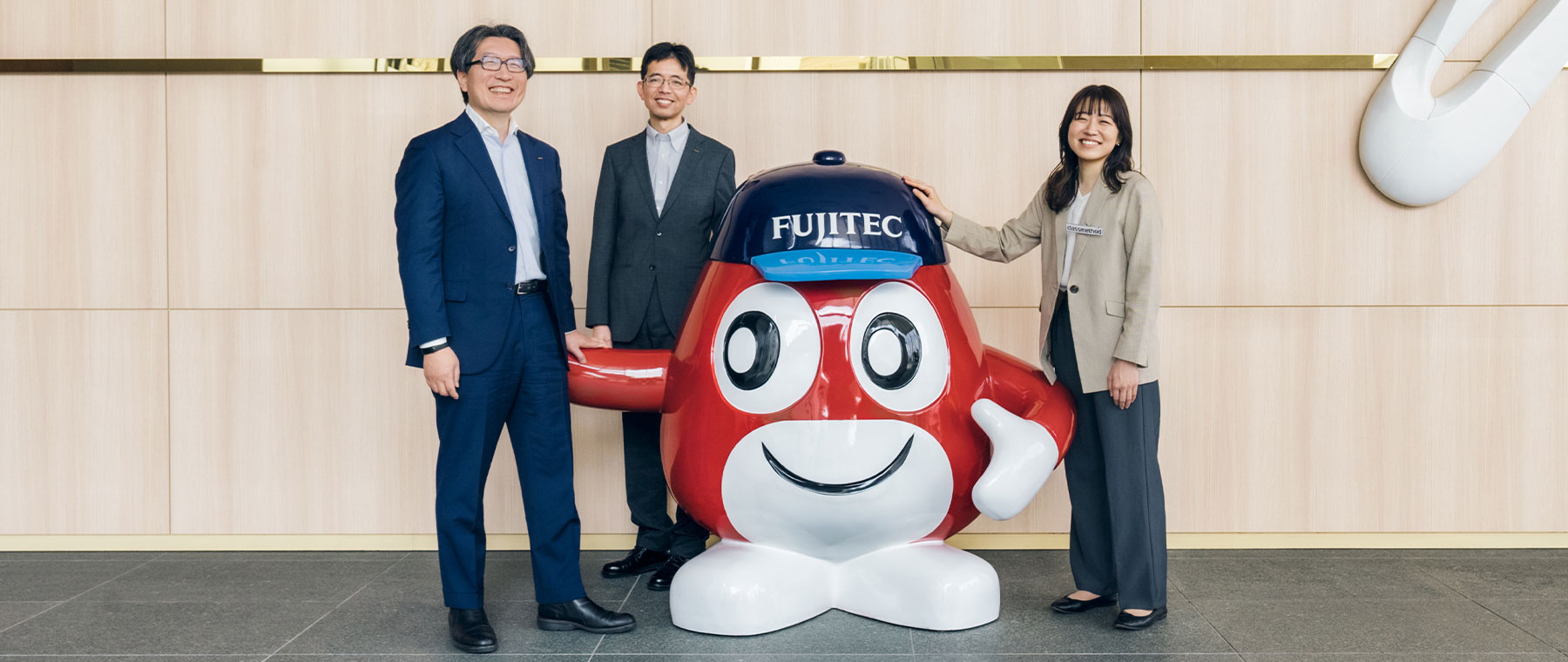

MUFGグループの中核企業として、預金、貸出、為替などの金融サービスを提供する株式会社三菱UFJ銀行。同行でセールス・トレーディング業務やトレジャリー業務などの市場ビジネスをITで支える市場企画部市場エンジニリング室では、AIや機械学習(ML)関連のシステムを業務部門のユーザーが利用するためのWebフロントエンドアプリを、クラスメソッドの技術支援を受けて内製開発しました。Webフロントエンド特有の開発スキルをゼロから習得しながら、複数のアプリを開発してリリースしたプロジェクトについて、市場エンジニリング室 DX推進グループの堀金さん、福田さん、山田さんにうかがいました。

AI/MLモデルとWebアプリを内製開発するチームを発足

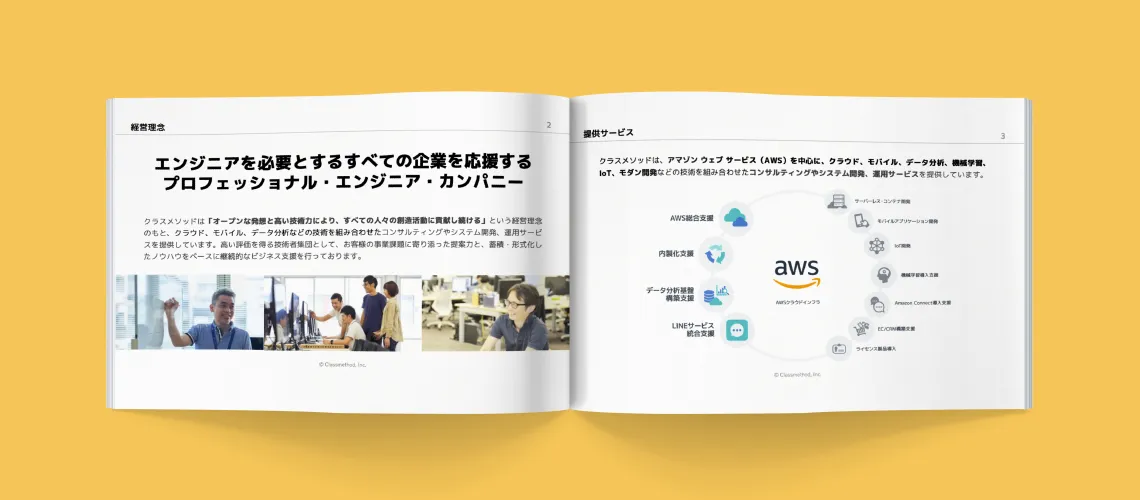

三菱UFJ銀行の市場ビジネスを支えるシステムの企画・開発推進を担う市場企画部 市場エンジニアリング室。その中のDX推進グループは、デジタルにフォーカスしたシステム開発をミッションとし、堀金さん、福田さん、山田さんが所属するチームのイノベーションラインでは、AI/MLモデルやWebアプリの内製開発を手がけています。イノベーションラインは、2021年4月に設立したAI/MLモデルを内製開発するチームをベースとして発足し、2025年3月現在約10名のメンバーを抱えフロントエンド、バックエンドの内製開発も担っています。

「設立当初はメンバーが保有する金融工学やマーケット業務の知見を活かしたAI/MLモデルを、Amazon SageMakerなどを活用して開発し、市場事業本部のセールス業務担当者にAPI経由で提供していました。しかし、AI/MLモデルを用意するだけでは、業務でなかなか使ってもらえない現実がありました。モデルを開発する立場としては、現場で使われなければ開発・改善のサイクルが停滞してしまいます。そこで、業務担当者がAI/MLを活用したデータ分析を能動的に推進して業務を高度化する姿を目指し、AI/MLモデル開発に加えてWebアプリを内製開発するチームとして内製範囲を拡大していきました」(堀金さん)

「設立当初はメンバーが保有する金融工学やマーケット業務の知見を活かしたAI/MLモデルを、Amazon SageMakerなどを活用して開発し、市場事業本部のセールス業務担当者にAPI経由で提供していました。しかし、AI/MLモデルを用意するだけでは、業務でなかなか使ってもらえない現実がありました。モデルを開発する立場としては、現場で使われなければ開発・改善のサイクルが停滞してしまいます。そこで、業務担当者がAI/MLを活用したデータ分析を能動的に推進して業務を高度化する姿を目指し、AI/MLモデル開発に加えてWebアプリを内製開発するチームとして内製範囲を拡大していきました」(堀金さん)しかしチーム発足当時、Webフロントエンドの周辺開発は外部に委託していたため、内部にはWebアプリに関する知見はありません。さらに、メンバーがアプリ開発に参画できる期間にも制限がありました。そこで、効率的な知見獲得とアプリの早期開発の実現を目指してクラスメソッドに内製化支援を要請しました。今回は金融工学とAI/MLの最先端を走る堀金さんのチームによる直接的な指名です。

「クラスメソッドが内製化支援を手がけていることは、2023年末に参加したエンジニア向けカンファレンスの講演で知り、講演や資料の内容が共感できるものでしたのでアプローチを取りました。お話を聞いていく中で、支援の内容、過去の実績、AWSに関する技術力の高さ、技術ブログ(DevelopersIO)による情報発信力などを評価してパートナーに採用しました」(堀金さん)

第1フェーズから第3フェーズまでの9カ月間で4つのアプリを開発

Webフロントエンドの内製開発プロジェクトには、若手エンジニアを中心に6名が参加。プロジェクトは3段階に分け、3カ月単位でスコープを決めながら実施しました。

2024年7月~9月に実施した第1フェーズでは、モダンアプリの概要を参加メンバー全員が理解し、簡単なWebページやコンポーネントが作成できるレベルを目指しました。具体的には内製開発の第1弾となる有価証券報告書のAI分析アプリの開発に向けて、Amazon ECS on AWS Fargate上で簡易的なWebページを構築しながら、フロントエンドの基本的な開発手法を習得していきました。

「座学を終えた後、週次の頻度で簡単なチャットアプリを開発するハンズオンを通して、フロントエンドだけでなくバックエンドの動作も確認しながら基礎を学んでいきました。並行してTypeScript/React、Next.js/Tailwind CSSといったプログラミング言語、ライブラリー、フレームワークの知識もチュートリアルにより習得していきました。それらにより一定のスキルが身に付き、有価証券報告書のAI分析アプリの開発と並行して、既存アプリの性能改善にも役立てることができました」(福田さん)

「座学を終えた後、週次の頻度で簡単なチャットアプリを開発するハンズオンを通して、フロントエンドだけでなくバックエンドの動作も確認しながら基礎を学んでいきました。並行してTypeScript/React、Next.js/Tailwind CSSといったプログラミング言語、ライブラリー、フレームワークの知識もチュートリアルにより習得していきました。それらにより一定のスキルが身に付き、有価証券報告書のAI分析アプリの開発と並行して、既存アプリの性能改善にも役立てることができました」(福田さん)「3カ月でNext.jsアプリの開発手法を習得し、次のステップとして私が担当するアプリの開発にもスムーズにシフトすることができました」(山田さん)

2024年10月~12月までの第2フェーズでは、社内のナレッジを自然言語で検索するナレッジシェアアプリの開発を通して、動作確認環境の構築、ロジックの共通化、バックエンドのデータ構造化、仕様ドキュメントの共通化、Next.jsアプリにあわせた開発プロセスの改善などに取り組んできました。

「第1フェーズでカバーできなかったリファクタリングやコード改善、さらにはテストケースの作成、テストコードの書き方などを習得していきました。特にAIを組み込んだアプリテストでは、クラウド上の大規模言語モデル(LLM)の利用コストを意識することが重要であることを学び、一般的なWebアプリのテストにはないノウハウが獲得できました」(山田さん)

「第1フェーズでカバーできなかったリファクタリングやコード改善、さらにはテストケースの作成、テストコードの書き方などを習得していきました。特にAIを組み込んだアプリテストでは、クラウド上の大規模言語モデル(LLM)の利用コストを意識することが重要であることを学び、一般的なWebアプリのテストにはないノウハウが獲得できました」(山田さん)「定期的に開催しているQA会を通して、ナレッジシェアアプリを通じた技術習得だけでなく、私が個人で開発を担当しているセールス向けのAIアプリに関する質問にも対応いただき、実践を通して学ぶことができました」(福田さん)

2025年1月~3月までの第3フェーズでは、チームのメンバーが個々に担当するWebフロントエンドアプリの開発と並行して、工数見積もりと開発スケジュールを算出する方法の習得、QAによる開発疑問点の解決、開発ドキュメントの整備による属人化の解消などを進めていきました。

「短期間に開発と改善を繰り返すアジャイル開発では複数案件を並行して回していく必要があります。その際の優先機能の選定、それに対する工数の見積もりなどをワークショップ形式で学びました。今まで体験したことのない領域でしたので要件定義の基礎から教えていただき、知識が深まりました」(福田さん)

「内製開発で欠かせないプロジェクトマネジメントの領域を上流工程から学ぶことができ、開発プロセスの全体像を把握することができました」(山田さん)

業務の高度化への貢献とエンジニアリングチームの成長が実現

第1フェーズから第3フェーズまでの9カ月間で4つのWebフロントエンドアプリの開発を進め、2025年3月時点で有価証券報告書のAI分析アプリをはじめ、2つのアプリをリリースしています。残り2つのアプリについても、2024年度中のリリースを目指して開発を継続中です。

「有価証券報告書のAI分析アプリについては想定ユーザーの7割程度が週に1回のペースで活用しているようで、現場での評判も上々です。目で見えるアプリとして公開し、業務の高度化につながることを示せたことは大きな成果であり、市場事業本部以外の部門や支店の担当者からも使ってみたいといった要望が多く寄せられるようになっています」(堀金さん)

プロジェクトのミッションとしても内製開発の知見を獲得する当初の目標を達成し、「短期間でチームが成長できた」と堀金さんは手応えを感じています。

「チーム発足時に掲げた4つのWebアプリを短期間で開発することは、私にとってハイレベルの目標でしたが、メンバーの頑張りによりその実現が目の前に迫っていることは驚くべきことです。アプリの開発を通して業務部門とのコミュニケーションも増え、現場が本当に求めるアプリが開発できるようになったことも成果のひとつで、結果として銀行全体の収益向上につながることも期待ができます」(堀金さん)

「これまでAI/MLモデルの開発やパイプラインの構築などがメインでしたが、Webフロントエンドの開発を経験したことでアプリ開発にも興味が湧き、業務部門のユーザーが何に困っているかにより関心を持てるようになりました。結果として従来の一方通行の開発から、ユーザーを交えた双方向の開発にシフトできました」(福田さん)

「バックエンド専業だった以前から、エンジニアとしてアプリを開発できるようになったことが大きく、世界が拡がりました」(山田さん)

アプリの提供規模拡大に向けてチーム単位で開発する体制へシフト

内製開発のプロジェクトを支援したクラスメソッドに対しては、高い技術力に基づくWebフロントエンドアプリの開発支援から、ワークショップ形式による双方向学習環境の提供、定例会以外でのQA対応や技術のフィードバックなど、幅広く柔軟な対応を評価しています。

「限られた時間の中で、フェーズ1~3まで段階を追いながらアプリの開発を支援いただけたことや、スケジュールやメンバーに応じて柔軟にカリキュラムや体制を変えながら対応いただけたことは非常にありがたく感じています」(堀金さん)

今後については個々のメンバーによるアプリ開発と、開発環境の標準化・自動化に取り組みながら、チーム単位でよりリッチなアプリを開発する体制へのシフトを構想しています。

「現在は、エンジニアが個人レベルでアプリを開発していますが、今後は銀行の支店も含めて1万人、2万人が利用するアプリも視野に入ってきます。そのためにもより複雑なアプリが構築・運用できるチーム体制を整備する必要があると考えています。クラスメソッドには引き続き協力をいただきながら、三菱UFJ銀行の市場ビジネスに貢献する業務アプリを開発していきたいと思います」(堀金さん)

クラスメソッドは、内製開発の支援、AWS環境のセキュリティアセスメント、ワークフローの構築などを通して、市場エンジニリング室によるAI/MLを活用した業務革新を支援してまいります。